1993년부터 매년 3.3mm 해수면 높아져

…

전세계, 기후 위기 원인 합의 이르지 못해

무기 생산과 소비, 자연 파괴로 인한

CO2 배출 자료 제출 의무 협약도 없다

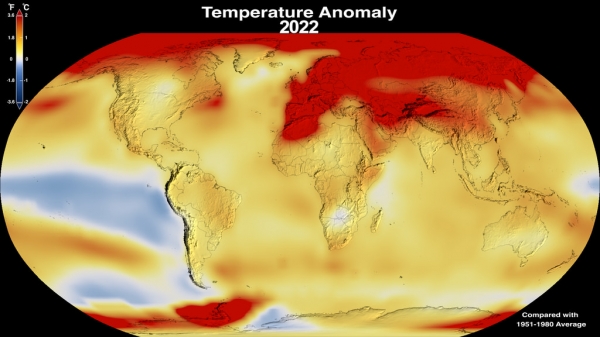

미국 항공우주국(NASA)은 지난해가 1880년 이후 다섯 번째로 기온이 높은 해였다고 발표했다. 특히 지난 9년 동안 기온은 역사상 가장 따뜻했다고 한다.

이를 생생하게 보여주기 위해 1880년부터 2022년까지 기온이 낮은 지역은 푸른색으로, 높은 지역은 붉은색으로 변하는 동영상을 공개했다. 1951년부터 1980년까지 30년 동안의 지역별 평균 기온을 기준으로 삼았다. 부분적으로는 기온이 오르락내리락할 때도 있다. 하지만 2000년 이후 지역에 구분 없이 전 세계가 온통 붉게 물들어가는 영상을 보면 섬뜩하다.

예측할 수 없는 날씨 때문에 우리는 거의 매일 산불과 홍수, 가뭄 등 재앙을 마주한다. 환절기 일교차가 10도 이상 벌어지면 사망률이 2배 이상 올라간다는 의학계 보고는 이제 상식이다. 더구나 요즘은 일년내내 환절기라고 생각될 만큼 날씨가 불규칙하다.

사람은 아프면 병원과 약국을 찾는다지만, 동식물은 이 난세를 어떻게 지내고 있을까. 우리 자신의 건강 걱정을 넘어 자연으로 눈을 돌려보자. 지난 50년 동안 세계 곳곳에서 멸종되는 동식물 군들이 속출하고, 식물 수정에 절대 공로자인 꿀벌들이 요즘 맥없이 죽어 가고 있다.

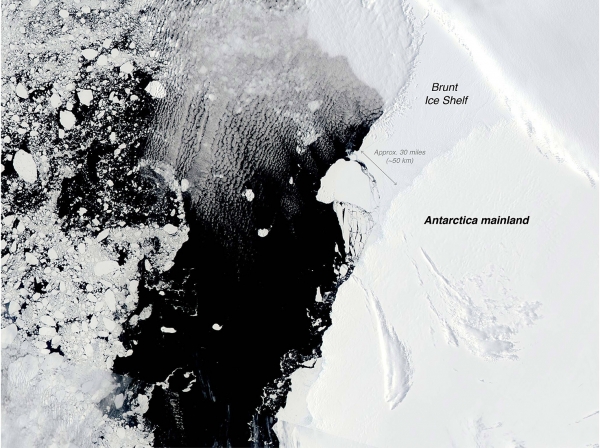

NASA의 아쿠아 위성은 2023년 1월 23일 남극 대륙 서쪽에서 서울시 면적 2배가 넘는 얼음덩어리가 떨어져 나간 것을 촬영했다. 이렇게 남극에서 빙붕이 떨어져 나갈 때마다 언론 기사는 전문가의 말을 인용해 기후변화와 관련이 없고 그저 자연스러운 현상일 뿐이라고 끝을 맺는다. 사실이라면 다행이겠으나, 왠지 기후 온난화를 걱정하는 사람들을 안심시키기 위한 립서비스처럼 느껴진다.

지구 최대의 빙상인 그린란드가 녹으면 해수면이 6미터 올라가고, 남극 대륙이 녹으면 바닷물이 현재보다 60미터 이상 올라간다는 연구도 있다. 전 세계 민물의 80%를 가두고 있는 내륙 빙하마저 녹아내리면 해안가 도시에 사는 10억 명 인구가 삶의 터전을 모두 잃어버리는 재난도 상상된다. 관측상으로는 1993년부터 매년 평균 3.3mm씩 해수면이 꾸준히 올라가고 있는데 언제 급격한 재난이 닥칠지는 알 수 없다.

지구 온난화가 인류의 생존을 위협하는 거대한 재난이라는 의견을 급진적 환경론자들의 기우로 무시하는 사람들이 많다. 현재 일어나는 세계 곳곳의 사건 사고를 보고도 단순히 불규칙한 날씨 변화 때문이지 지속될 재난이 아니라고 인식하는 이유는 무엇일까.

환경과 기후에 대해 비중 있게 다루고 있는 영국 BBC 퓨처(FUTURE) 섹션은 2019년 3월 미국 환경활동가 매튜 윌번 킹 박사의 글을 통해 인간이 ‘왜 기후 위기에 대응하여 즉각 행동하지 않는지’에 대해 다뤘다. 킹 박사는 그동안 심리학이 축적해 온 연구 결과, 역사적으로 인간의 뇌는 미래에 다가올 위험보다 코앞에 직면한 위기를 더 우선해 받아들이도록 진화해 왔다고 지적했다. 사실 애써 잡은 사냥감을 경쟁자들에게 빼앗겨 굶주리는 일은 날씨 변화보다 더한 공포였을 것이다.

인류는 산업혁명 이후 너무 많은 이산화탄소를 대기 중에 배출했다. 하지만 그게 오늘날 기후 위기를 불러온 원인인지에 대해 전 세계는 아직 합의에 이르지 못하고 있다. 지금 당면한 재난은 언제나 있었던 일이라 주장하니 대응책을 찾기란 하세월이다. 의사로부터 운동과 식이요법 처방을 받은 어느 환자가 있다고 치자. 최적의 치료법을 알게 된 후 스스로 운동하고 음식을 가려 먹는 환자도 있지만, 치료법을 알고 나서도 의지가 없거나 이런저런 이유로 치료에 실패하는 환자들도 많다. 같은 논리로 인류가 지금의 기후 위기의 원인을 규명하고 앞으로 대안을 찾으리란 보장은 없다.

우크라이나 전쟁이 해를 넘겼다. 이산화탄소 배출량을 줄이자는 국가간 협약도 전쟁 앞에서는 무색하다. 아이러니하게도 무기 생산과 소비, 자연 파괴와 살상으로 인한 이산화탄소 배출 자료 제출 의무가 협약에는 없기 때문이다. 기후 위기의 파국을 과연 막을 수 있을지 점차 의심이 든다.